NEURODIVERSITY AWARDS

ニューロダイバーシティへの理解を促し、ひとりひとりがそれぞれの場所で各々の「ちから」を発揮できる社会の構築を目指します。ニューロダイバーシティの普及は、新たな創造性を引き出し、社会全体の発展に繋げることができます。本アワードを通じて、既に顕著な功績を挙げているテクノロジー、プロダクト、ソーシャルアクションなどを讃え、ニューロダイバーシティに対する理解をさらに深めるとともに、社会における多様性と包摂性を推進するための新しい道を切り開くことを目指します。学生、研究者、企業など、幅広い参加者からの応募をお待ちしております。

ニューロダイバーシティについて

「生きづらさ」を抱えている人が多くいます。どうにも人とうまく付き合えず、どうにも社会と折り合いがつかず、居場所がなく、苦しんでいます。そこには脳の多様性が背景にあることが明らかになってきました。

そして、十分に「ちから」を発揮できず、様々な場面で困難に直面してしまうと、発達「障害」とされ、個人の特性が問題かのように捉えられることが多くあります。

しかし、人々が抱える「生きづらさ」は、個人の特性と環境の相互作用によって生じるものです。世紀の大発明をした天才たちの多くは、定型とは違う脳であったとも言われています。

例えば、有名な起業家であるイーロン・マスクも自身がアスペルガー症候群(*2013年のアメリカ精神医学会の診断基準DSM-5の発表以降、自閉スペクトラム症:ASDとしてまとめて表現されている)であることを公表しています。また映画監督であるスティーブン・スピルバーグ監督は、ディスレクシアと呼ばれる学習障害と診断されたことを公表しており、他にも自閉スペクトラム症も併発しているとも言われています。しかし彼らは自身の特性を活かせる環境に身を置くことで、発達障害という特性が「強み」となっています。全く同一の特性を持っている人が、環境次第でカリスマ経営者になったり、就業に困難を抱えたりすることがあります。

私たちは、個人の特性を尊重し、適切な環境を整えることで、「障害」「生きづらい」とされていたものを「強み」「生きやすい」に変えることができると考えます。人間の脳や神経はとても多様です。これを「ニューロダイバーシティ」と呼びます。私たちは誰もが独自の特徴を持っています。ニューロダイバーシティの概念は私たちみんなに当てはまります。環境との兼ね合いで、ある一定の閾値を超えた人が「障害」や「病気」というラベルをはられます。障害と健常、病気と健康がはっきり分かれるわけではなく、そこは地続きです。だから障害や病気と言われていなくても、先天的に現代社会に生きづらさを感じる人もいます。環境に恵まれず社会不適合を起こし、精神疾患等を発症する人もいます。ニューロダイバーシティは、発達障害の特徴を持つ人だけでなく、あらゆる人が自分らしく豊かに生きていく上で重要な考えなのです。

私たちは、ニューロダイバーシティへの理解を促し、ひとりひとりがそれぞれの場所で各々の「ちから」を発揮できる社会の構築を目指して活動していきます。

Neurodiversity awards

2025

CONGRATULATIONS TO ALL THE WINNERS!

WINNERS

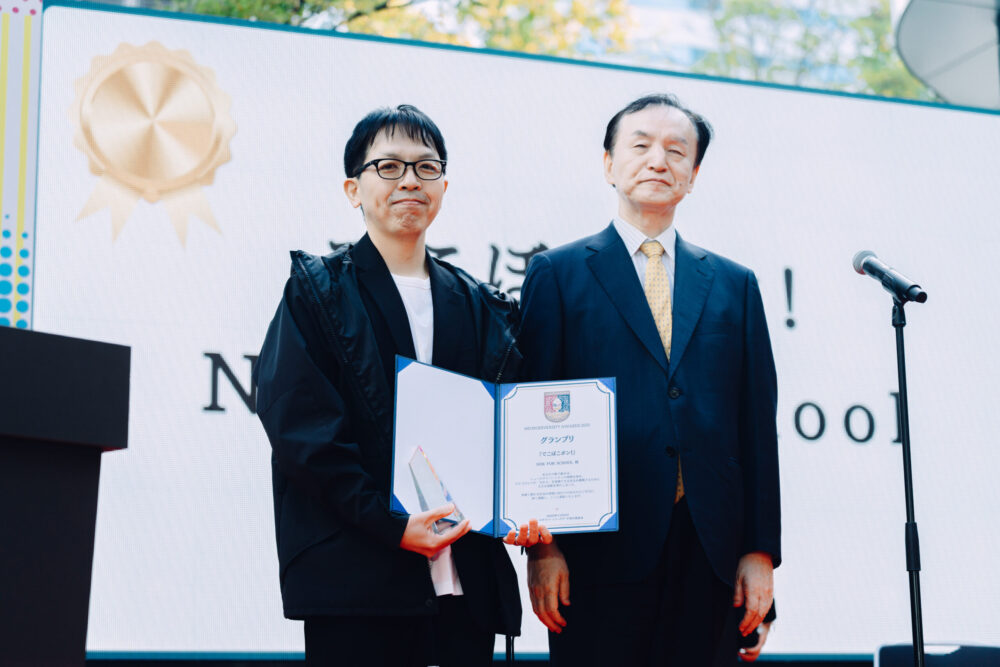

![]() グランプリ

グランプリ ![]()

「でこぼこポン!」

NHK FOR SCHOOL (日本)

![]() 準グランプリ

準グランプリ ![]()

「HERALBONY」

株式会社ヘラルボニー(日本)

○ ニューロダイバーシティ賞 ○

ダストレスeyeチョーク

日本理化学工業株式会社 (日本)

全ての人が対等に働ける社会の実現を目指す、日揮パラレルテクノロジーズ株式会社の取り組み

日揮パラレルテクノロジーズ株式会社(日本)

認知症家族介護者のための精神的負担を軽減するトレーニングシステムの取り組み

東京工芸大学・人間共生システム研究室 (日本)

The Autism friendly museum

Melbourne Museum(オーストラリア)

本アワードでは、公平性を確保するため、グランプリ受賞のNHK FOR SCHOOL様には審査員の鳥居みゆき氏が出演していること、また準グランプリ受賞の株式会社ヘラルボニー様には審査員の伊藤穰一氏との業務上の提携関係があることから、両名はグランプリおよび準グランプリの審査には参加しておりません。その他の審査員により、公正な審査を行いました。

表彰式 2025

日時:2025年11月3日(祝・月) 13:00-14:00

場所:東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー

(〒105-7590 東京都港区海岸1丁目7−1)

※「ちょっと先のおもしろい未来

(略称:ちょもろー)2025」内で開催

審査基準

![]() 革新性

革新性![]() 社会受容性

社会受容性![]() 持続可能性

持続可能性

応募資格

・本アワードは、学生、研究者、学校、企業、行政、公益財団法人など、ニューロダイバーシティに関心のあるすべての個人および団体が応募できます。

・自薦・他薦は問いません。

judges

(敬称略・五十音順)

16歳の時に網膜剥離のため失明。東京大学文学部卒。東京大学大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。博士(社会学)。静岡県立大学教授や東京大学特任教授、内閣府障害者政策委員会委員長、国連障害者権利委員会副委員長などを歴任。

石川 准

(静岡県立大学名誉教授/有限会社エクストラ取締役社長/障害学会会長)

デジタルアーキテクト、ベンチャーキャピタリスト、起業家、作家、学者。教育、民主主義とガバナンス、学問と科学のシステムの再設計などさまざまな課題解決に向けて活動中。米マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ所長、ソニー、ニューヨークタイムズ取締役などを歴任。株式会社デジタルガレージ取締役。デジタル庁デジタル社会構想会議構成員。2023年7月より千葉工業大学学長。Neurodiversity School in Tokyo共同創立者。

伊藤 穰一

(株式会社デジタルガレージ共同創業者取締役/学校法人千葉工業大学学長/Neurodiversity School in Tokyo 共同創立者)

自在化技術、人間拡張工学、エンタテインメント工学に興味を持つ。 米TIME誌Coolest Invention of the Year、文部科学大臣表彰若手科学者賞、文部科学大臣表彰科学技術賞(研究部門)などを受賞。 情報処理学会理事、日本バーチャルリアリティ学会理事、日本学術会議連携会員等を兼務。 著書に『スーパーヒューマン誕生!人間はSFを超える』(NHK出版新書)、『自在化身体論』(NTS)他。

稲見 昌彦

(東京大学総長特任補佐/先端科学技術研究センター副所長・教授)

1980年代よりコンピュータを使った映像作品制作を開始。子ども向けTV番組にCGアニメーションやバーチャルセットデザインを提供。1990年代にはCD-ROM作品をリリースしマルチメディア展覧会を行う。様々なハードウエアに向けた音楽ゲームの企画・制作に携わり国内外で発売、受賞多数。企画・キャラクターデザイン・グラフィックスを手がけたプレイステーションのビデオゲーム「ビブリボン」(1999年発売)は、2012年にニューヨーク近代美術館(MoMA)のコレクションとして収蔵された。2010年台に入り「こども」「クリエイティブ」「遊びと学び」をキーワードに、デジタル+アナログを活かした新しい概念の絵本やクリエイティブワークショップを研究開発中。

季里

(アーティスト/女子美術大学アート・デザイン表現学科メディア表現領域教授)

株式会社ハコスコ取締役CTO, 医学博士・脳科学者, 一般社団法人XRコンソーシアム代表理事, ブレインテックコンソーシアム代表理事, デジタルハリウッド大学大学院卓越教授学長補佐, 東北大学特任教授

東北大学医学部卒業。同大学院にて博士号取得。1998年よりマサチューセッツ工科大学(MIT)、McGovern Institute 研究員。2004年より理化学研究所脳科学総合研究センター副チームリーダー、2008年よりチームリーダー。2014年株式会社ハコスコを起業。2018年よりデジタルハリウッド大学大学院教授。研究テーマは「現実科学」。主な著書に、「つながる脳」(毎日出版文化賞受賞)「ソーシャルブレインズ入門」「拡張する脳」「脳と生きる」など。

藤井 直敬

(株式会社ハコスコ取締役CTO/医学博士・脳科学者/ブレインテックコンソーシアム代表理事)

秋田県生まれ、埼玉育ち

「ヒットエンドラーン」でお馴染みのお笑い芸人。

ピン芸人の大会「R-1グランプリ」では2008年と2009年の2年連続で決勝進出。

Eテレ「でこぼこポン!」に出演しているほか、

「児童発達支援士」と「発達障害コミュニケーションサポーター」の資格も取得。

鳥居 みゆき

(芸人)

福井医科大学医学部卒。福井大学子どものこころの発達研究センター教授を経て、現職。福井大学医学部附属病院副院長(兼任)。日々の臨床場面にて、児童期から中高年期まで幅広い年齢層の神経発達症当事者・家族に寄り添い、日常生活を支援。研究面では、神経発達症当事者の可能性を探求。ニューロダイバシティの啓発にも尽力。日本児童青年精神医学会理事、日本精神神経学会専門医・指導医、子どものこころ専門医・指導医 等。

小坂 浩隆

(福井大学医学部精神医学講座教授/医学博士・精神科医)